味覚障害があるときの食事のポイント

がんの治療中の患者さんは、お薬の影響で味覚障害がおきてしまう場合があります。

味覚障害は個人差があり、症状の出方も「味を感じにくい」、逆に「味を濃く感じる」など人それぞれです。

ここでは、特によくみられる味覚障害について、少しでも美味しく食事を楽しむためのポイントと、そのアイデアを盛り込んだレシピをご紹介します。

味覚障害は日によっても、体調によっても変わります。少しずつ試してみてくださいね。(2025年9月公開)

味を感じられなくなったり、薄く感じる。

味を感じられなくなったり、薄く感じる。

・いままでちょうど良かった味付けを薄く感じる、

・いままでちょうど良かった味付けを薄く感じる、

またはまったく味がしない

はっきりとした味付けにする

いつもより味付けを濃くしたり、ソースやケチャップではっきりとした味付けにする。

薬味やスパイスなど香りを生かす

青じそや生姜などの薬味や、カレー粉などのスパイス、ゆずなど香りをいかした味付けにする。

酸味をきかせる

酢やレモン、すだちなどで、食材や塩けを引き立てる酸味をきかせた味付けにする。

冷ましてから食べる

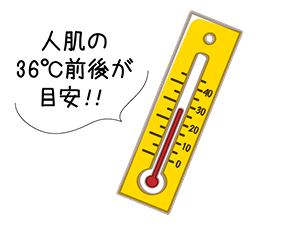

冷たくも熱くもない人肌くらいの温度が一番味を感じやすいため、冷ましても美味しく食べられる料理を取り入れる。

味覚が過敏になり、塩けなど特定の味を濃く感じる。

味覚が過敏になり、塩けなど特定の味を濃く感じる。

・いつもの味付けを濃く感じて食べられない

・いつもの味付けを濃く感じて食べられない

・塩けなど特定の味を濃く感じる

ダシやうまみを生かして薄味に

かつおや昆布、しいたけなど、ダシのうまみを生かして薄味に仕上げる。

素材の味を生かす

味付けの調味料は最低限にして、素材自体の味が濃いトマトやさつまいもなどを使う。

味の濃さを調整できる

料理自体には味付けせずに、食べるときにソースやタレで味の濃さを調整できる料理にする。

味覚が過敏になり、特に甘味を強く感じる。

味覚が過敏になり、特に甘味を強く感じる。

・甘味を強く感じて料理がすべて甘く感じる

・甘味を強く感じて料理がすべて甘く感じる

甘味調味料や甘味の強い食材を控える

砂糖やみりん、ケチャップなど甘味のある調味料や、さつまいもやかぼちゃ、果物など甘味の強い食材を控える。

プラス酸味でさっぱり

いつもの味付けに酢やレモンなどをプラスして、すっきりとした味わいにする。

塩味が引き立つ味付けにする

甘味のある調味料を使わずに、塩とハーブ、塩とレモンなど塩味が引き立つ味付けにする。

特定の食材や調味料を苦く強く感じたり、金属の味がする。

特定の食材や調味料を苦く強く感じたり、金属の味がする。

・しょうゆや塩味を苦く感じる

・しょうゆや塩味を苦く感じる

・食材の苦味を強く感じる

・肉や肉の加工品を食べると金属の味がする

卵や豆腐でたんぱく質を摂る

苦味を感じにくい卵や豆腐などでたんぱく質を摂る。

塩けの強い調味料を使わない

塩やしょうゆをはじめとした塩けが強い調味料は使わずに、香味野菜やハーブ、スパイスでアクセントを付ける。

コクのあるクリーミーな味付けに

苦味を抑える効果のある、コクのある乳製品やマヨネーズを味付けに取り入れる。

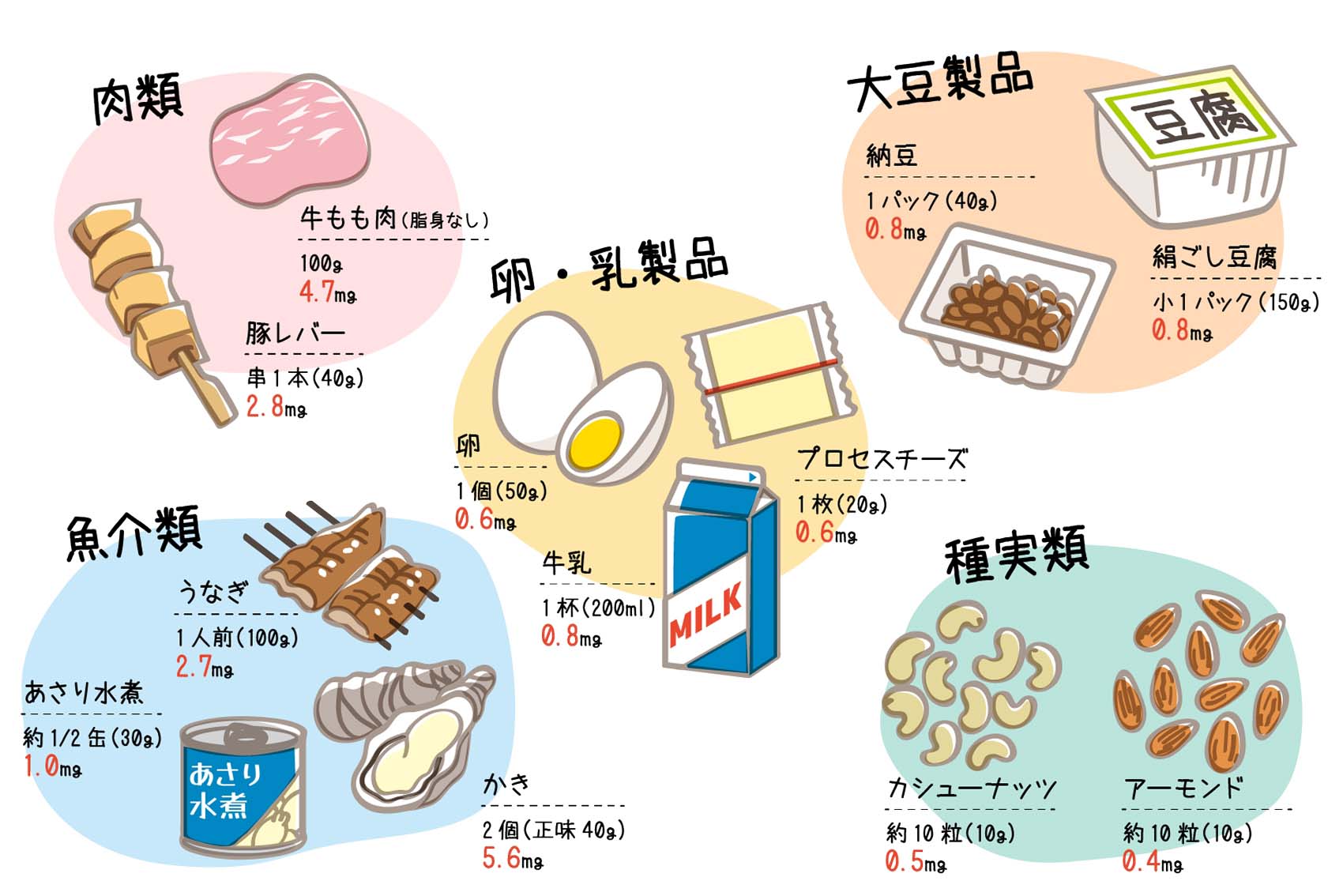

亜鉛は味蕾細胞を形成するのに必要不可欠です。亜鉛が不足すると、味覚障害の要因になります。亜鉛は体内で作れないため、毎日コツコツ摂ることが大切です。特に血液検査などで亜鉛が欠乏しているとわかった場合は、牛肉や大豆製品など亜鉛を含む食品を、積極的に日々の食事に取り入れましょう。

1日の推奨量(18歳〜)※1

男性:9.0〜9.5mg / 女性:7.0〜8.0mg

出典:※1 厚生労働省/日本人の食事摂取基準(2025年版)

栄養価出典:文部科学省/日本食品標準成分表(八訂)増補2023年

亜鉛を含む食品

亜鉛が摂れるレシピ

亜鉛が摂れるレシピ

肉や魚介のにおいが気になるときは、卵や乳製品、大豆製品を使ったレシピがおすすめです。

参考文献:

日本病態栄養学会/改訂第3版 2024 がん病態栄養専門管理栄養士のためのがん栄養療法ガイドブック

日本栄養治療学会/がん患者さんのための栄養治療ガイドライン 2025年版

制作&協力 /  管理栄養士

管理栄養士